内容摘要:突尼斯Chotts盆地含化石地層(A-C)、產出化石(D-I)及古環境重建(J)。供圖:吳飛翔冀望突尼斯鯡正模標本(A)及骨骼複原圖(B)。供圖:吳飛翔係統發育分析結果。供圖:吳飛翔(神秘的地球uux

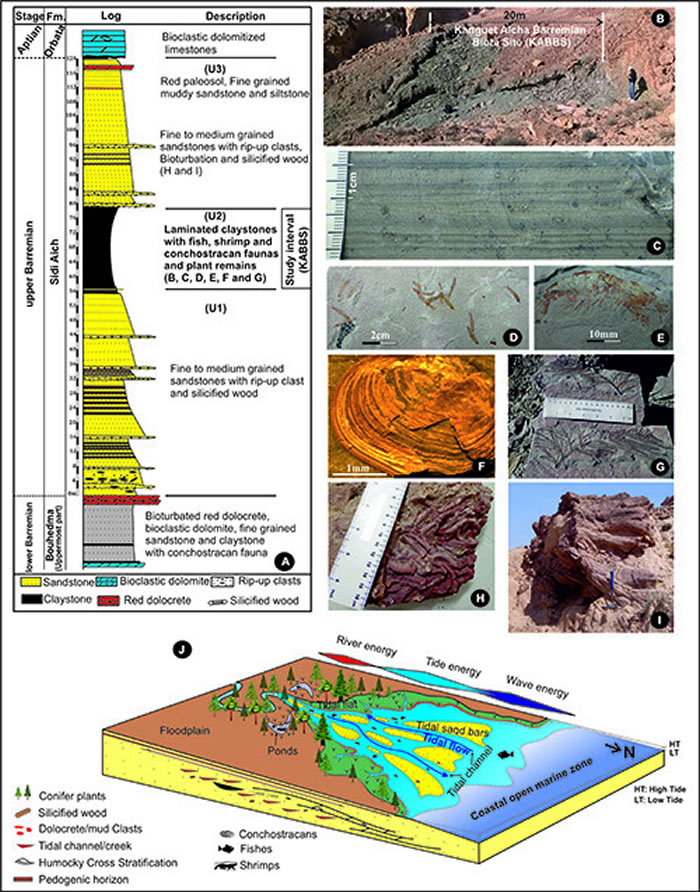

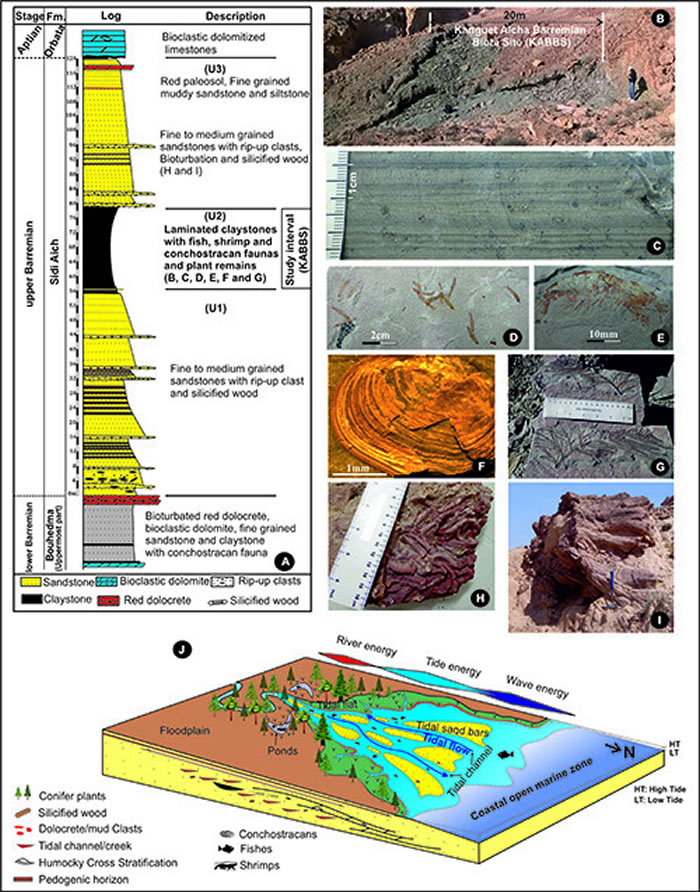

突尼斯Chotts盆地含化石地層(A-C)、產出化石(D-I)及古環境重建(J)。供圖:吳飛翔

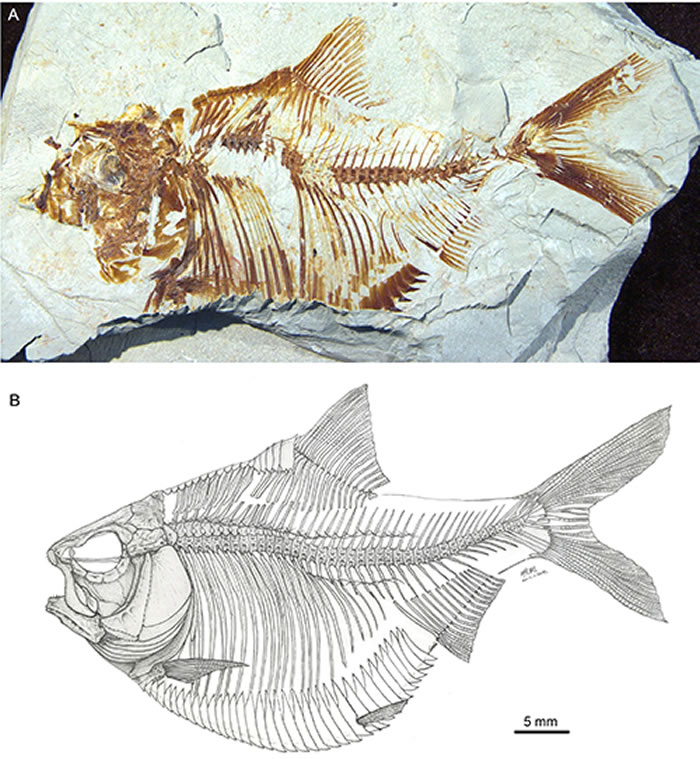

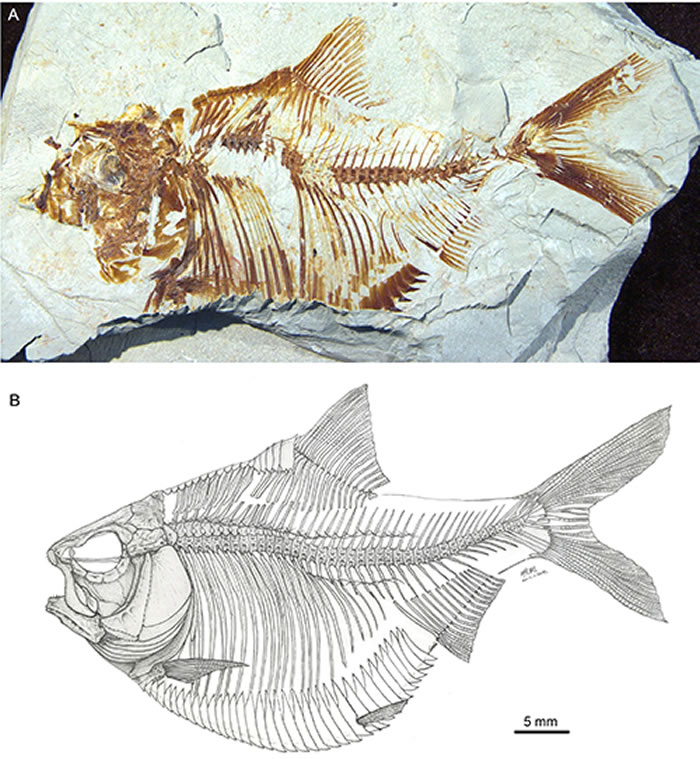

冀望突尼斯鯡正模標本(A)及骨骼複原圖(B)。供圖:吳飛翔

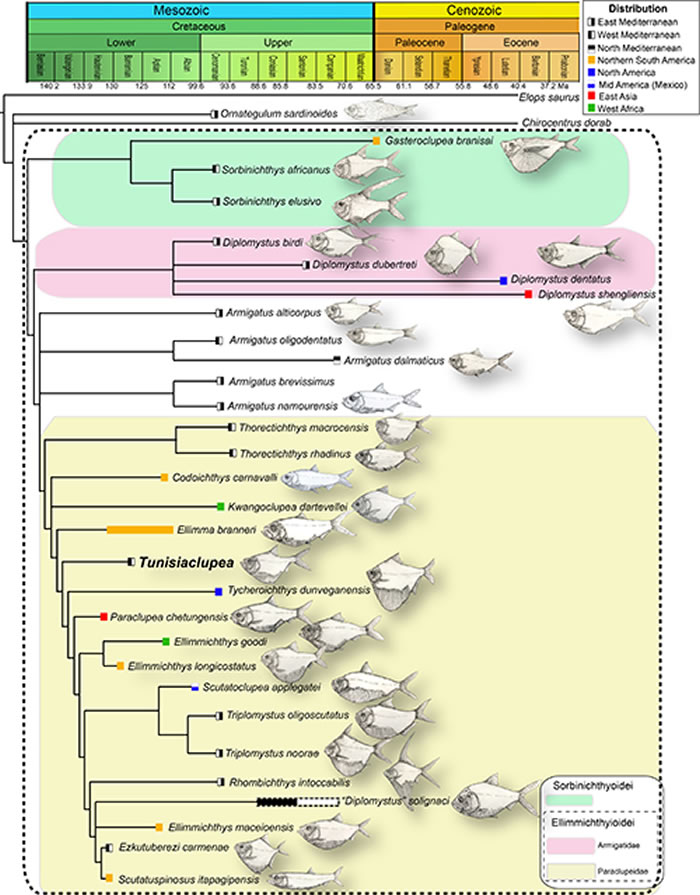

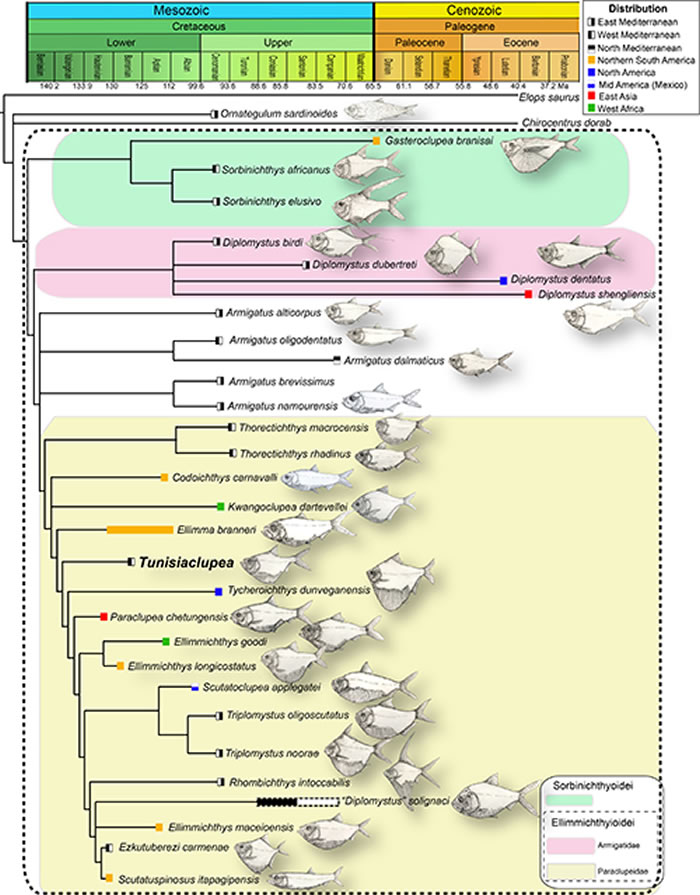

係統發育分析結果。供圖:吳飛翔

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:鯡形超目(Clupeomorpha)魚類分為鯡目(Clupeoformes)(如沙丁魚和長江刀魚等)和已滅絕的埃笠姆鯡目(Ellimmichthyiformes)兩大類。埃笠姆鯡俗稱雙棱鯡(double armored herrings),其記錄最早見於早白堊世,並延續至漸新世(漸新世材料尚在研究中)。它們曾廣布於南美,西非,北美,地中海沿岸和東亞等地。目前已知的多數種類產自陸緣海環境,白堊紀之後的種類則產自受海水影響的淡水環境,如始新世的北美綠河頁岩和華東勝利油田,以及漸新世的廣西南部。其中產自勝利油田的勝利雙棱鯡(Diplomystus shengliensis)因為與同時期北美綠河頁岩中同屬不同魚種的高度相似性,成為始新世魚類區係“跨太平洋分布格局”的最重要證據之一。

近日,《Journal of Vertebrate Paleontology》在線發表了由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所吳飛翔團隊主導、迦太基大學及突尼斯El Manar大學地質學同行參與完成的研究成果。根據在突尼斯南部Chotts盆地下白堊統地層中發現的新材料建立了埃笠姆鯡目副鱭魚科一新屬新種——冀望突尼斯鯡(Tunisiaclupea speratus),補充了地中海地區(西特提斯洋區)這一類群的早期記錄,為研究埃笠姆鯡的係統發育關係及生物地理學曆史提供了新的信息(圖1-3)。

埃笠姆鯡目前有13屬至少35個有效種。自(Grande,1985)該目建立以來,對於它們的內部分類關係及生物地理學曆史,前人的研究結果存在諸多分歧。本研究基於新的化石材料和包含該目最全種類的形態學矩陣所構建的係統發育關係(圖3),將冀望突尼斯鯡歸入副鱭魚科(Paraclupeidae Chang and Chou, 1977),並對副鱭魚科內部分類關係有所調整。突尼斯鯡作為副鱭魚科中的較原始類型,其係統位置處於巴西早白堊世Ellimma branneri和北美北部晚白堊世Tycheroichthys dunveganensis之間。

地中海地區是埃笠姆鯡演化史上的關鍵地區。該目一些主要支係(如Armigatidae 和Sorbinichthyidae)可能在晚白堊世起源於該地區。同時,地中海作為特提斯洋演化的重要區塊,白堊紀以來經曆了廣泛的海陸變遷,水體環境不斷變化。突尼斯在白堊紀時期位於西特提斯洋南緣,曾處於聯結特提斯洋與擴張中的南大西洋的水道開口處,而後者則是埃笠姆鯡演化史上的另一熱點地區。此前突尼斯的埃笠姆鯡化石記錄很少,僅有晚白堊世的 “Diplomystus solignaci”。近年來,迦太基大學和突尼斯El Manar大學在突尼斯南部的Chotts盆地開展了聯合發掘,在下白堊統地層中找了豐富且保存完好的水生生物化石(圖1)。新發現的冀望突尼斯鯡(Tunisiaclupea speratus)是突尼斯乃至西特提斯洋南緣埃笠姆鯡目的最早化石記錄。

本研究依據新的係統發育關係,梳理了埃笠姆鯡的動物地理學曆史,並對其多樣性發展過程提出新的解釋。我們認為晚白堊世賽諾曼期埃笠姆鯡在西特提斯洋區(今天的地中海)多樣性達到頂峰,可能與當時高海平麵和廣泛海侵有關。當西特提斯洋由縱貫非洲大陸北部的地表海與大西洋熱帶區域聯通,棲息地擴大、暖流的注入、食物輸入增加,促進了它們種群的遷移和擴散,並導致異域成種作用增強。白堊紀之後這一類群逐漸衰亡,目前其最年輕的記錄來自漸新世的廣西寧明。

根據現有認識,埃笠姆鯡的最早代表分布在南美、地中海以及東亞(浙江早白堊世的副鱭魚Paraclupea),前兩者之間的生物地理聯係已經取得了係統發育學證據的支持。而地中海與東亞之間,包含西亞、南亞甚至西藏南部等曾為新特提洋區的廣闊地域一直其化石記錄的空白區。正如新魚名字“冀望突尼斯鯡”所寓意的,希望隨著將來考察研究的推進,這“七巧板”的最後一塊終將會被補齊。

該研究受到中科院戰略性先導科技專項、生物演化與環境卓越創新中心、國家自然科學基金、突尼斯科學研究部基金及中科院青年創新促進會的支持。

原文鏈接:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2018.1529675